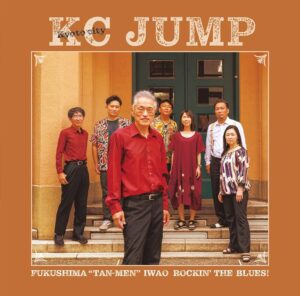

1970年代に日本初のジャンプ・ブルース・バンド「福嶋岩雄&ザ・ミッドナイターズ」を結成し、以来、紆余曲折ありながらもスタンダップ・シンガーとして真っ直ぐに道を歩んできた福嶋“TAN-MEN”岩雄。京都を中心に現在も歌い続ける彼は、2025年に福嶋“TAN-MEN”岩雄 Rockin’ The Blues!として『KC JUMP』(Pヴァイン)を発表しますます意気盛んだ。

古稀を目前にした初のアメリカ旅行のエピソードを交えながら、ジャンプ・ブルースの楽しさ、日本語で歌うブルースについて伺った。

取材・文/妹尾みえ

◆日本初のジャンプ・ブルース・バンドが始まった

――最新作『KC JUMP』のお話の前にタンメンさんのキャリアを伺います。70年代前半にブルースの熱かった京都でファッツ・ボトル・ブルース・バンドを始められましたね。

福嶋「京都の拾得でウエストロード・ブルース・バンドを見て衝撃を受けたのが始まりです。そのうちメンバーのギタリスト田中晴之の友人にブルースに詳しい奴がいて、エルモア・ジェイムズとかロバート・ジョンスンのレコードを持ってきました。京都と言えばブルース・ブームの中心地でと言われますが私は中心部から山一つ隔てた山科に住んでいたので、市内の連中ほど早熟ではありませんでした。彼らは高校生の時から円山公園野外音楽堂で村八分とかトゥーマッチを観てましたから」

――うらやましい(笑)。脱退後ほどなく1976年には日本で初めてのジャンプ・バンド、福嶋岩雄&ザ・ミッドナイターズを結成されました。現在PヴァインのWEBから配信で聞くことができますが、すでにワイノニー・ハリスやスマイリー・ルイスをレパートリーにしていますね。ジャンプに至るきっかけは?

福嶋「京都にあったブルース喫茶《ZACO》です。マスターの高橋さんやスタッフが『こんなのあるよ』って聞かせてくれたり、貴重なシングル盤を編集してカセットテープに入れてくれたりしました。ちょうど国内盤でもニューオーリンズあたりのジャンプ・ブルースのリリースが始まった頃で、この手のホーンやピアノがあってギターがスクウィーズしない音楽(笑)が好きになったんです。

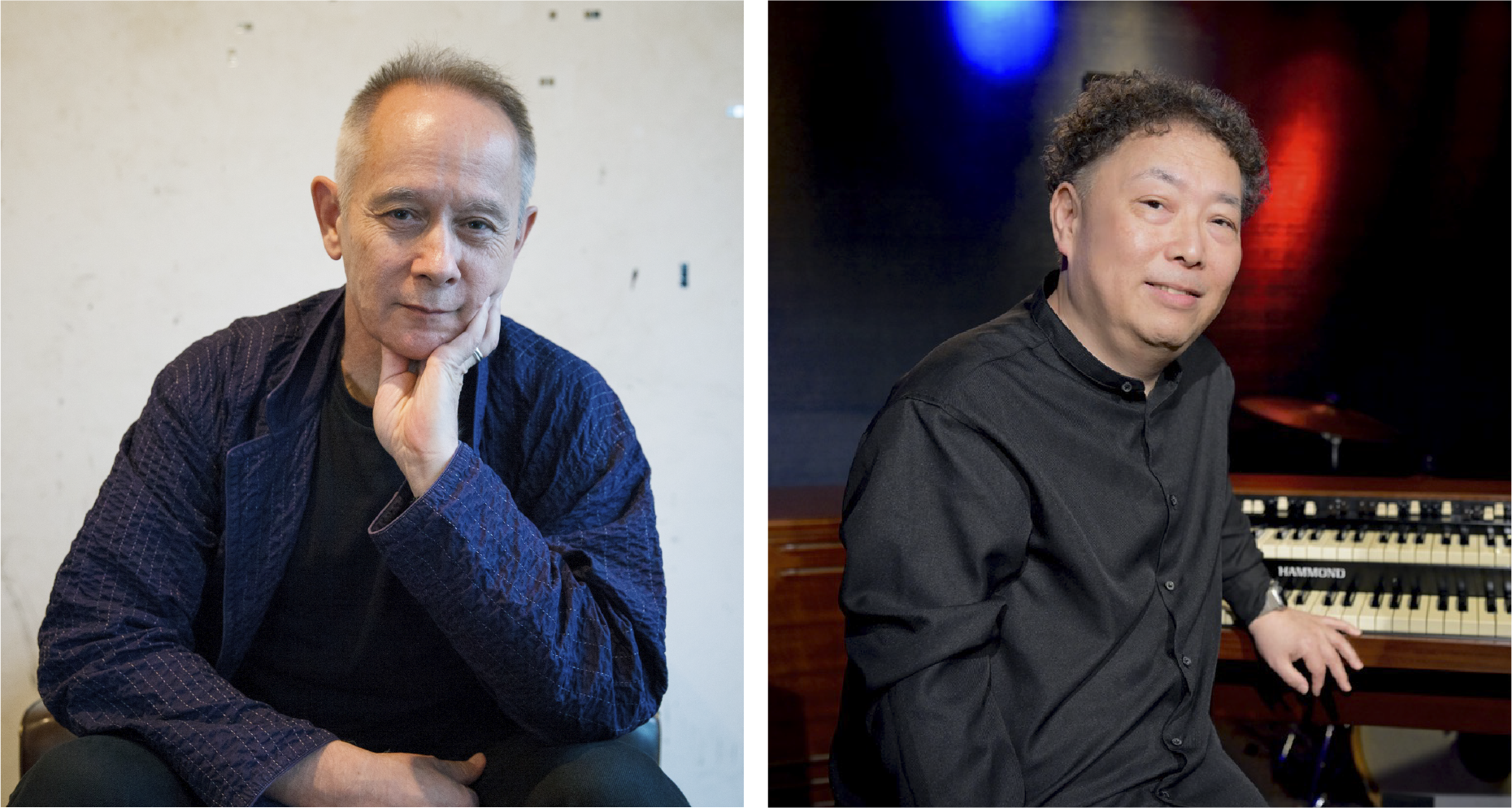

ミッドナイターズのギタリスト墨谷喜栄さんはTボーン・ウォーカーを研究しており、いろいろ教わりました。サックスのたかっちゃん(白庄司孝)もエディ・クリーンヘッド・ヴィンスンが好きだったし、ベースは後にJAGATARAに参加するナベさん。吾妻(光良)氏は渋谷ヤマハのステージを観に来たそうですし、藤井康一くんも来てくれたようです。今みたいにインターネットがない時代ですが、稀有なバンドなので噂が噂を呼んで来てくれたんでしょうね」

◆ブルースを歌うならストレートにモノを言いたい

――現在の福嶋“TAN-MEN”岩雄 Rockin’ The Blues!は、若い方と一緒に組んでみたいということで始まったそうですね。

福嶋「吾妻光良から影響を強く受けているギタリストの井尻昌孝くんに『どこから見てもジャンプ・ブルースという感じのバンドをやらへんか』と声をかけたら快諾してくれました。井尻くんはテキサス系ももちろん好きだし、キャッツ&フィドルやチャールズ・ブラウンの片腕だったジョニー・ムーアなんかも勉強していて頼もしいんです」

――『KC JUMP』では日本語でジャンプ・ブルースを歌われています。ブルース日本語化協会の会長・副会長として吾妻光良さんと共に尽力していらっしゃるとのことですが、これまで長く英語で歌われてきたなかで、そのあたりの面白さ、難しさを伺えますか。

福嶋「ブルースは英語で歌うのがカッコいいという姿勢は変わらないんです。時々出演する京都の《スターダストクラブ》は先斗町という場所柄、外国人が多いんですが、ほとんどの場合お客さんは日本人でしょう。曲の説明をしても細かいニュアンスまでは伝わりません。だからどうしてもシンガーについて声がいいとか雰囲気がいいといった楽器的な聴き方になってしまうんやろなと。でもジャンプって歌詞も面白い歌が多いのに、それだともったいない。だから日本語に置き換えることができたら、お客さんももっと楽しいやろなって思います」

――吾妻光良さんはタンメンさんが頓智をきかせたりひねったりすることなくストレートに日本語化している点を評価されています。今回のアルバムで言えば〈ロック依存症〉はタイトルだけで惹きつけられるし、〈イケてるオレさ〉では“イラチなオレ”といった言葉選びもシンプルでキャッチーです。日本語化で意識されていることは?

福嶋「割と直訳ですが、翻訳ではないですね。語呂合わせも一つですが、音として面白くても意味が伝わらないとダメだし」

――意味とのバランスということですね。本作の “Nobody Knows When You‘re Down And Out”は結構ポピュラーですが、タンメンさんらしい日本語ですね。

福嶋「実は一番長く日本語で歌っている曲です。歌ったとき気持ちいいかどうかというところもありますよね。今回はエンジニアを務めた吾妻さんの勧めもあり収録しました」

――タンメンさんの十八番で思い出すのはセシル・ギャントの “I Wonder”ですが、あの手のバラードやラブソングは日本語化が難しいですか。

福嶋「セシル・ギャントってカラっとしているじゃないですか。あの乾いた感じを日本語でどれだけ表現できるんやろ。“フンイキ言葉”って言うのかな。景色を映し出すような言葉って好きじゃないんですよ。きれいなコード進行に雰囲気のある言葉をぽんぽんぽんと入れたらそれなりに形にはなるかと思うんですが、モノははっきり言いたい。ストレートに言うことはブルースに絶対必要だと思うんですよね」

――「ストレート」と「乾き」はブルースを日本語化する際のキーワードになりそうですね。

福嶋「やっぱり基本は英語。英語のグルーヴは絶対に必要だし、グルーヴとのバランスっていうのは重要です。英語のノリを理解した上で日本語に置き換えたとき、聴く人が日本語としてもわかるし、なんか笑っちゃうねみたいな所まで持っていけるかどうか。別の言い方をすれば意味もよく分かるし、英語的な“ノリ”も“間”も損なわないでやるのは一番難しいですね。そういう意味で難しいのはストレート・ブルースです」

――日本語化に際し、吾妻光良さんは自分はフォークソングを通ってないからと仰るんですがジャンプ・ブルースの世界ありきなんでしょうね。

福嶋「私も通ってないんですよ。そういう話でも1回意気投合しちゃって(笑)。吾妻氏が自分の歌にOKを出す基準はワイノニー・ハリスのように歌えたかどうかだそうですね。ワイノニーのすごさも小技に逃げずにストレートに行く潔さでしょう。吾妻光良はジャンプ・シンガーとしてもっと評価されるべきだと思います。やっぱりブルースやR&Bといった音楽は、ストレートに伝えることが一番大事だと思うんです」

◆スタンダップ・シンガーとして思うこと

――楽器を持たないスタンダップ・シンガーであることにこだわって活動していらしたわけですが、シンガーの立場から見たジャンプとは?

福嶋「一般にブルースは2~3コーラス歌って、次はギターで盛り上げてくれよ!とソロを渡すスタイルがほとんどです。でもジャンプ・ブルースは違うんです。俺が歌ったのを受けて「君はどうなん?」「この流れを受けて君はどう感じる? どう表現するの?」って問いかける。ギターやホーンが邪魔しないように、でも絶妙の間で入ってくるというスリルがあります。ここまでは歌、ここからはギターという形でないブルースもあるというのは知ってもらいたいですね」

――シンガーといえば強権発動みたいなイメージもありますが、そうではないと。

福嶋「ソウルだとまた違うかもしれませんが、たとえばボビ-・ブルー・ブランドの場合、ウェイン・ベネットのギターは絶妙のとこで入ってくるんです。中心にドン!と存在する歌と同じぐらい楽器も歌に絡んでくるっていうのかな。ブランドのエモーションに寄り添ってくる。シンガーとそれぞれの楽器奏者が話し合いをしているぐらいのスリルがありますよ」

――なるほど! ボビー・ブルー・ブランドには1978年の初来日の際にインタビューをされたことがあるそうですね。

福嶋「ホテルの部屋で本当に間近に会いましたが、すごい貫禄でした。あの人はお酒も飲まないでしょう。一見コワモテですけど真面目で穏やかな方でしたね。そのとき連れてきた子どもが今活躍しているドラマーのロッド・ブランドです。そう言えば『日本の客は温かいがとても静かだ。言葉がわからないので反応がないというのはやはり寂しい気がする』と話していたのは印象的です」

◆刺激的だったアメリカ旅行

――一昨年、初めてアメリカ南部を旅されたそうですね。

福嶋「古稀を前に息子に背中を押され、パスポートを手にしたこともない私がダラス在住のギタリストJimmy Kobaの案内でテキサスからメンフィスやミシシッピを回りました。行く前から、どんな風が吹いて、どんな土の匂いがするんやろと想像が膨らみました。実はいわゆるアーバン・ブルースが好きなのでデルタにはあまり興味がなかったんですよ。でも行ってみたら面白かったですね」

――特に印象に残ったのは?

福嶋「《Po Monkey’s》というジュークジョイントは忘れられません。今は営業していないのですが綿花畑の中にぽつんとあってね。こんな所に店があるのかと衝撃でした。街の中で黒人が飲んで騒ぐと目をつけられたので、人里離れた所の店に集まっていたわけです。人気者も皆はるばるこんな所まで来て演奏したんやな。360度見渡す限りの綿畑の中、めかし込んで田舎道を歩いて来て楽しんで踊ってたんやなと想像したときに、すごく感じるものがありました。いろんな制約がありながら集まっている人たちに、魂を開放するような音楽やらんで何をやるんやっていう」

――ジャンプ・ブルースも根底では脈々と繋がっているといった印象を持たれましたか。

福嶋「ブルースが生まれた環境を感じられたのが一番大きかったです。ミシシッピのベントニアにある《Blue Front Cafe》という店のオーナーはJimmy "Duck" Holmesという80歳近いギタリストですが、1948年開店で 自分のおばあさんの代から続いてると言ってました。ちょっと歌う機会があったんですけどローウェル・フルスンとか知っていて。皆さんの反応にやっぱりブルースって歌詞やなと肌で感じましたね。プランテーションの雰囲気を再現したホテル《The Shuck Up Inn》でも忘れられない体験をしました」

――旅の経験も今後ステージや歌作りに反映されていくでしょうね。

福嶋「そうですね。労働や差別のつらさ、日々の寂しさを一時でも音楽によって魂を開放する。ブルースのポイントはそこじゃないかなと思います。さらにジャンプとはなんぞや?と考えたとき、やっぱりドーンと突き抜けてしまう何かがないとジャンプにならへんちゃうかなと。ネガティブな気分を周囲にぶつけて一緒に悲しもうじゃなくて、それをどのようにポジティブに変えるか。そこのエネルギーが大事なんだと感じます」

――それらを踏まえバンドの皆さんとも表現をストレートにという姿勢を共有されていますか。

福嶋「もっとはっきり、もっと力強くと言っています。長いことやっていればテクニックは身につきます。だから若い時こそ技に頼り過ぎず、もっとストレートな聴く人の気分を高揚させるようなものでないと。なんやろ。ミシシッピで感じたそういうブルースの根源的なエネルギーみたいなものを表現したいですよね」

――ストレートであること、英語のグルーヴを大事にすること。あと乾きとスリルですかね。ブルースにのめり込んでいるからこそ参考にしたいですし、日本語で歌う人は言葉に対して繊細になるべきだと今日改めて感じました。これからの予定はいかがでしょう。

福嶋「バンドでの長いツアーは難しいのですが、もちろんこれからも歌い続けていきますよ」

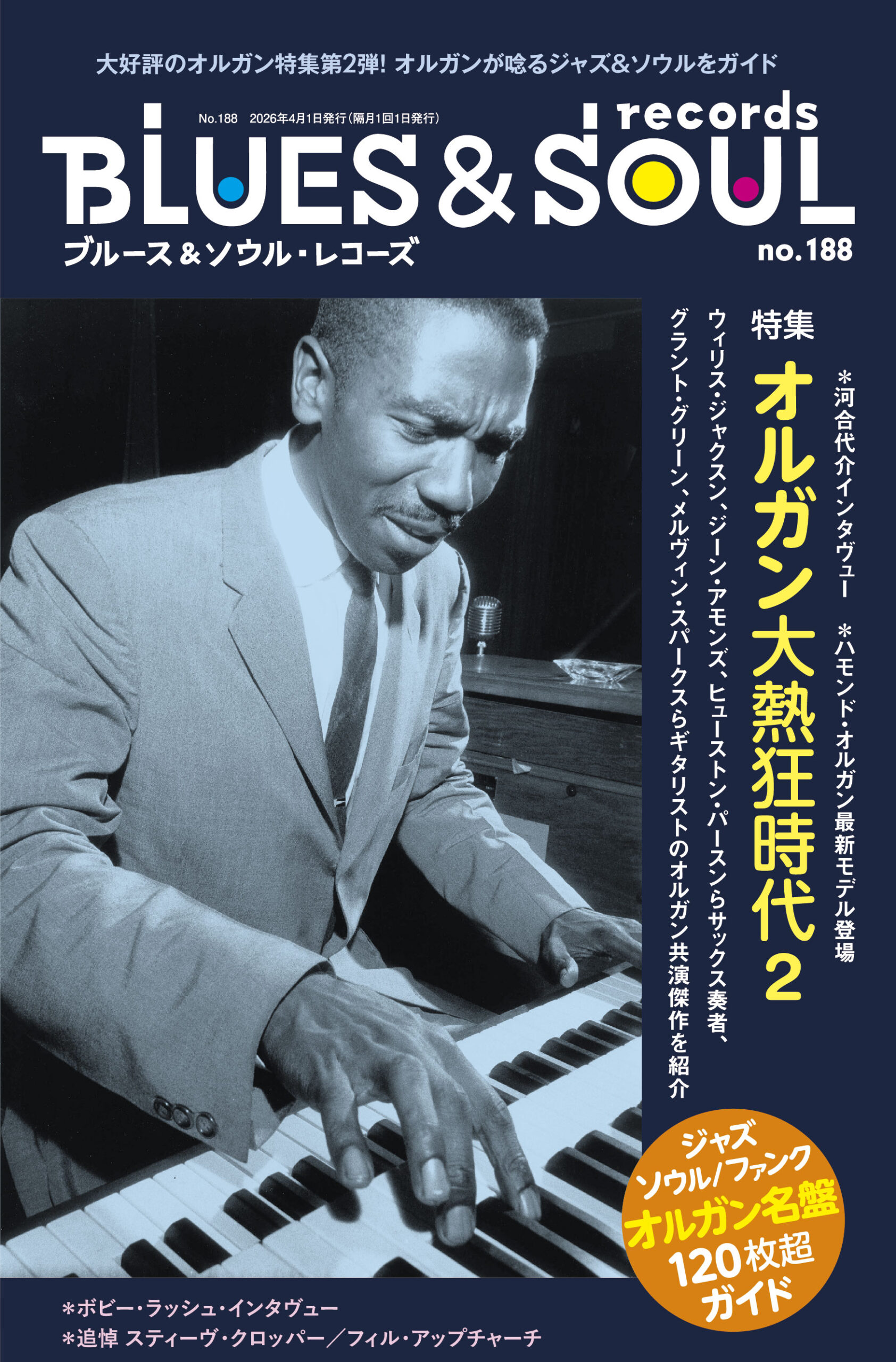

福嶋TAN-MEN岩雄 Rockin' The Blues!

『KC Jump』

(PヴァインPCD-20456)¥2,200

01.ロック依存症

02.EなJump

03.Blue Monday

04.Nobody Knows You When You're Down And Out

05.イケてるオレさ

06.諦めないさ