文/濱田廣也(ブルース&ソウル・レコーズ)

[写真提供]ソニー・ミュージックレーベルズ(photo by Lyndon French)

数少ないブルース黄金時代を知る「リヴィング・レジェンド」、バディ・ガイ。50年代にレコード・デビューし、低迷期はあったものの、90年代以降はブルースのアイコンの一人として活躍してきた。ロック・ギタリストとの度重なる共演等で、ブルースとそのギターの魅力を広く世に知らしめてきた彼も、昨年「フェアウェル・ツアー」を行い、いよいよその最終章を歩み出したのかと少し寂しい思いを抱いたが、この6月から「ダム・ライト・アンコール・ツアー」を敢行。アメリカ各地を飛び回っている。さらに今年公開され全米大ヒットを記録した映画『罪人たち』にサプライズ出演、続けて89歳の誕生日を迎えた7月30日に最新アルバム『Ain’t Done With The Blues』を発表(日本盤タイトルは『終わりなきブルースの旅』)、8月2日にはメジャーリーグのシカゴ・カブスの本拠地リグレー・フィールドで始球式を務めるなど、「フェアウェル・ツアー」とはなんだったのか、と思うほど元気だ。バディは米ヴァラエティ誌のインタヴューで「まだ杖もいらない、少なくともあと一年はやり続けたい」と話している。

それにしても映画『罪人たち』への出演には驚いた。ブルースがキーとなる作品とはいえ、1932年のアメリカ南部を舞台にした映画にバディが出てくるとは。その経緯はライアン・クーグラー監督がロサンジェルス・タイムズに語っている。物語はおよそ100年前の設定のため、現在とのつながりを見せるため、現役のブルース・ミュージシャンであるバディ・ガイ(彼の叔父が大ファンだという)にアプローチした。バディは「やれるかわからないがやってみる」と答え、映画の内容を説明されると、自らの体験を語った。南部のシェアクロッパーの家族に生まれ農作業に従事し、やがてシカゴへ出て、ミュージシャンの道を歩んだことを。それを聞いたクーグラー監督はその場で泣き崩れたという。まさに『罪人たち』で描いたものを、この人は生きてきたのだと。

バディは常々「ブルースを生かし続けたい」と語ってきた。映画に出ることもその一環だという。「若者たちが見たり聞いたりして、“おっ、もっと知らなければ”と思ってくれるかもしれないからね」(プレスリリースより)。『罪人たち』の音楽を担当したルドウィグ・ゴランソンは、バディのシーンを撮影したときは「鳥肌が立つような瞬間」だったという。また、映画でバディのシーンを見た人の反応についてはこう語った。「子供たちや若者はどう思うだろうかと気にしていた。でも上映のたびに『あれは誰?』と尋ねる人さえいなかった。まるで、たとえ彼が誰だか知らなくても、これは何か特別なものだという感覚が一瞬で伝わったんだ」(ヴァラエティ誌)

バディが何者であるのかをよく知る私も『罪人たち』のバディ登場シーンにはゾクゾクし、特別なものを感じた。はっきり言えば、近年のバディのアルバムからはあまり感じられなかった凄みに圧倒されたのだ。その映画の余韻も残る中で登場した最新作には、『罪人たち』で見せた自然体ゆえの圧倒的な存在感がみられた。

アイコンだからこそ

2008年の『Skin Deep』以降、10年以上に渡りバディのアルバムをプロデュースしてきたトム・ハンブリッジは、ラウドなエレキ・ギターをフィーチャーしたブルース・ロック路線主体のアルバムづくりを得意としてきた。それは90年代以降、バディを今日の地位へと押し上げた路線であり、彼のパワフルなヴォーカルとギター・スタイルに合ったアプローチだ。ただそこにはサウンド面でも歌詞の面でも「ブラック・ミュージックとしてのブルース」の旨みが欠けると私は感じていた。ブルースに向き合う時、その歴史を含めたブラック・カルチャー(ある特定のコミュニティや社会が作り上げてきたカルチャー、もしくはシンプルにトラディションとしてもいい)の一部として捉えることを意識してきた私にとって、「現代のブルースのアイコン」であるバディ・ガイにこそ、そこを強く意識した作品を発表してほしいと考えていた。なぜならバディ自身がブルースおよびその背景に横たわる歴史と文化を生きてきた人だからだ。ハンブリッジがプロデュースした過去のアルバムにもバディおよび南部に生きるアメリカ黒人の体験を下敷きにしたと思われる曲がいくつか収められているが、『Skin Deep』収録の“Out In The Woods”(そのタイトルからして彼の代表曲に挙げられる“First Time I Met The Blues”が着想にあるにちがいない)は、最終ヴァースに込められた意味を知ることで、忘れられない一曲となった(これがどういうことか知りたい人は『ブルース百歌一望』日暮泰文著/Pヴァイン刊のp.69-73を参照のこと)。ギターが暴れ回るだけの形骸化したブルースとは違う、深みのあるブルースを歌うバディを私は聴きたいのだ。

虚飾のない自然体

最新作『終わりなきブルースの旅』は、従来の路線を踏襲しつつも、いままでになくバディ自身の物語が虚飾なく打ち出されたアルバムだと感じる。そして『罪人たち』と共鳴する曲がみられるのも見逃せない。

アコースティック・ギターで奏でる冒頭の〈フッカー・シング〉の「フッカー」とはジョン・リー・フッカーのこと。彼の代表曲である〈ブギ・チレン〉のカヴァーだ。バディの声には揺れがみられ、前作までの超人的にエネルギッシュな姿を思うと、その年齢を意識せずにはいられないが、これがいい。「最初におぼえた曲だ」との語りで締めくくられる1分ちょっとの演奏が、バディのブルース・ミュージシャンとしてのスタートを示す。インタールード的な〈ワン・フロム・ライトニン〉も同種の小品だ。こちらはライトニン・ホプキンスのスタイルでマディ・ウォーターズで有名な〈ガット・マイ・モジョ・ワーキング〉の一節を歌う。

バディに大きな影響を与えたギター・スリムの〈アイ・ガット・サンピン・フォー・ユー〉、アール・キングの〈トリック・バッグ〉、リトル・リチャードの〈愛しておくれ〉、J.B.ルノアーの〈トーク・トゥ・ユア・ドーター〉と、カヴァー曲が多いのが本作の特徴で、そのいずれも原曲に近いアレンジで仕上げている。ゲストを招かず、自身の歩みを噛みしめるように自然体で演奏されたこれらの曲の素晴らしさは特筆すべきだろう。この路線でアルバム一枚貫いてもよかったと思う。

異色の一曲となるのが〈アイ・ドント・フォゲット〉だ。“my people”という言葉を使い、黒人の歴史に触れ、それを忘れないと歌う。バディ自身の作曲ではないが、これほどまでに直接的に人種について触れた曲はいままでなかったのではないか。制作側が『罪人たち』への出演を強く意識しているようにも感じる。ブラインド・ボーイズ・オブ・アラバマが参加した〈ジーザス・ラヴズ・ザ・シナー〉もそのタイトルからして『罪人たち』との連動を感じないわけにはいかない。

本作中バディが作曲者として唯一名を連ねる 〈ドライ・スティック〉は、代表作〈フィールズ・ライク・レイン〉を思わせるスロー・ナンバー(歌詞も同じく“雨”をモチーフにしている)。少しかすれた声で振り絞るような歌には、年齢を超越したパワフルなバディとは一味ちがう旨みがある。本作のハイライトのひとつだ。

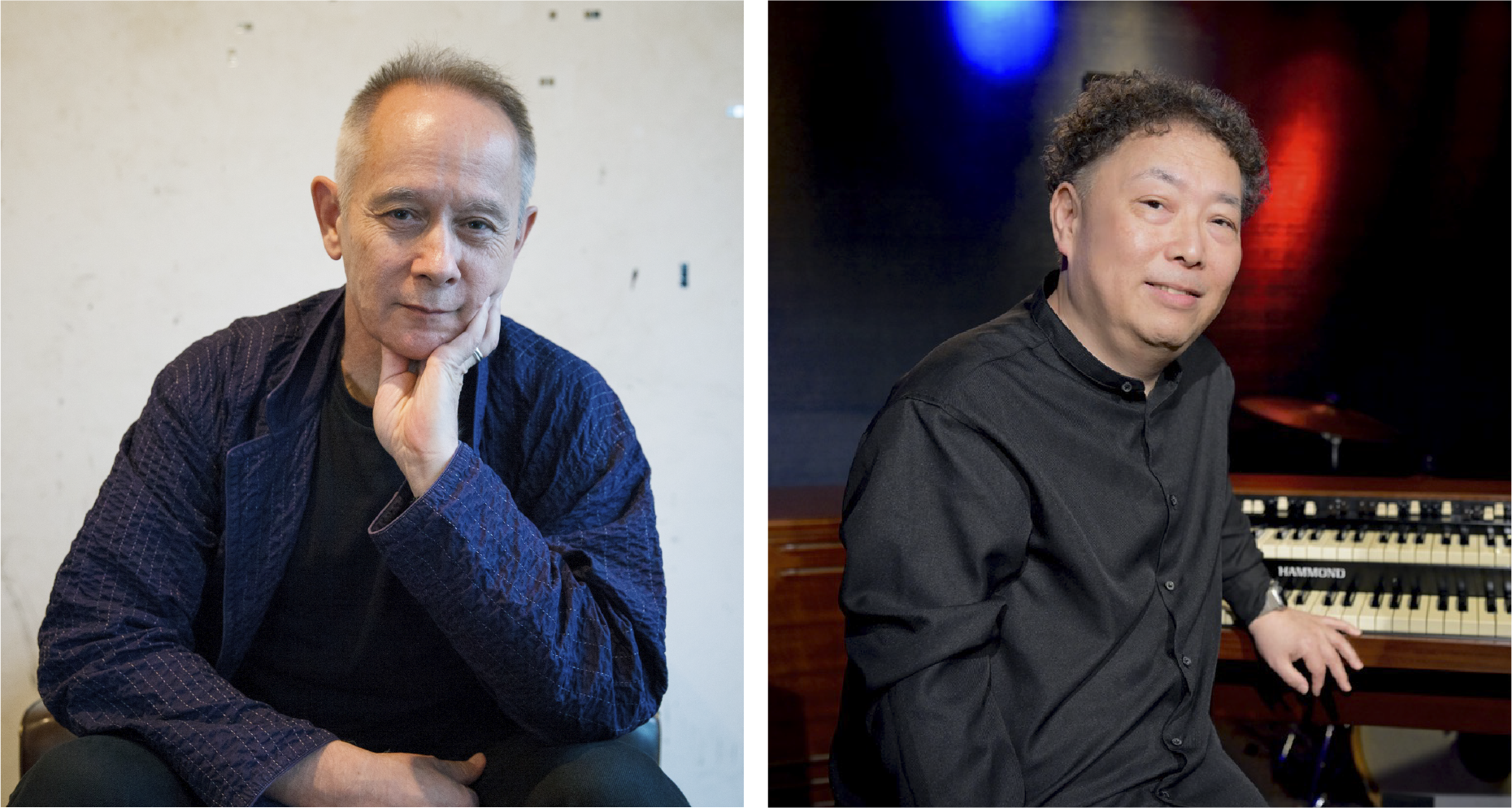

ともにストレート・ブルースの〈ブルース・オン・トップ〉と 〈ラヴ・オン・ア・バジェット〉は、前者はケヴィン・マッケンドリー、後者はチャック・リヴェルのピアノが実に印象的。この2曲も実に自然体のブルースが滲み出ていて聴き惚れてしまう。

このほかにもド派手なギターが暴れる曲など全18トラックで約1時間。バディが愛し得意としてきたスタイルが満遍なく収められ、さらに新機軸も見せた本作には、今現在のバディだからこその味わいがしっかりとある。次作はさらにいい味が出てくるのではと、90歳を前にしたレジェンドに早くも次作を期待してしまった。

(ブルース&ソウル・レコーズ No.185掲載原稿を一部加筆・修正しています)

BUDDY GUY: Ain’t Done With The Blues

バディ・ガイ/終わりなきブルースの旅

CD(ソニー SICP-6709)

税込2,860円

日本盤用書下ろし解説(山﨑智之)・歌詞・対訳付

1. フッカー・シング

2. ビーン・ゼア・ダン・ザット

3. ブルース・チェイス・ザ・ブルース・アウェイ

4. ホエア・ユー・アット?(feat. クリストーン・“キングフィッシュ”・イングラム)

5. ブルース・オン・トップ

6. アイ・ガット・サンピン・フォー・ユー

7. ハウ・ブルース・イズ・ザット(feat. ジョー・ウォルシュ)

8. ドライ・スティック(feat. ジョー・ボナマッサ)

9. イット・キープス・ミー・ヤング(faet. ピーター・フランプトン)

10. ラヴ・オン・ア・バジェット

11. ジーザス・ラヴズ・ザ・シナー(feat. ブラインド・ボーイズ・オブ・アラバマ)

12. アップサイド・ダウン

13. ワン・フロム・ライトニン

14. アイ・ドント・フォゲット

15. トリック・バッグ

16. スワンプ・ポーカー

17. 愛しておくれ

18. トーク・トゥ・ユア・ドーター