コロナ禍での1度の中止をはさみ、10年目にして9回目を迎えた2025年の《なにわブルースフェスティバル》。今年は、関西ブルース50年の節目にあたる。

上田正樹と有山淳司(じゅんじ)の名作『ぼちぼちいこか』、ウエスト・ロード・ブルース・バンド、憂歌団のファースト・アルバム――これらが生まれたのが1975年。つまり、あの年から半世紀が経ったというわけだ。

もちろん、彼らの活動は70年代初頭から始まっているため、録音だけでその歴史を測ることはできない。だが『ぼちぼちいこか』が大阪=ブルースを全国に強烈に印象づけ、日本語で歌うブルースの裾野を憂歌団とともに広げたことは間違いない。

そして今、「あたらしい×なつかしい」のコンセプトどおり、日本のブルースを象徴するイベントへと育った《なにわブルースフェスティバル》。これまでの合言葉“出し惜しみしません”を超え、今年は“息つく暇もありません”の3日間となった。

文:妹尾みえ

写真:FUJIYAMA HIROKO

取材協力:NPO法人なにわブルージー/グリーンズ/ジョイフルノイズ

◆Momiji & The Bluestones(大久保紅葉/竹内朋康/前田サラ/大神田智彦/白根佳尚)

トップバッターは「あたらしい×なつかしい」の“あたらしい”組。とはいえ、竹内朋康(g/ex. SUPER BUTTER DOG)、大神田智彦(b)、白根佳尚(dr)はファンク~ソウル・シーンを支える中堅実力派だ。その極太なグルーヴの上で、大久保紅葉の歌とハーモニカ、前田サラのサックスが躍動する。

ジェームズ・コットン・バンドを彷彿とさせるスタイルに加え、〈Going Down〉や〈Rocket 88〉といったカヴァーも披露。余計なMCを挟まず、全身でぶつかる姿勢が心地よい。

10代でデビューしたMomijiだが、このバンドとの出会いでミュージシャンとしての覚悟を決めたようにも見える。その熱量は確実に観客を温め、SNSでも「ファンになった」との声が多く見られた。皆、次なるスターを待っている。彼女は間違いなく、その期待に応えていくだろう。

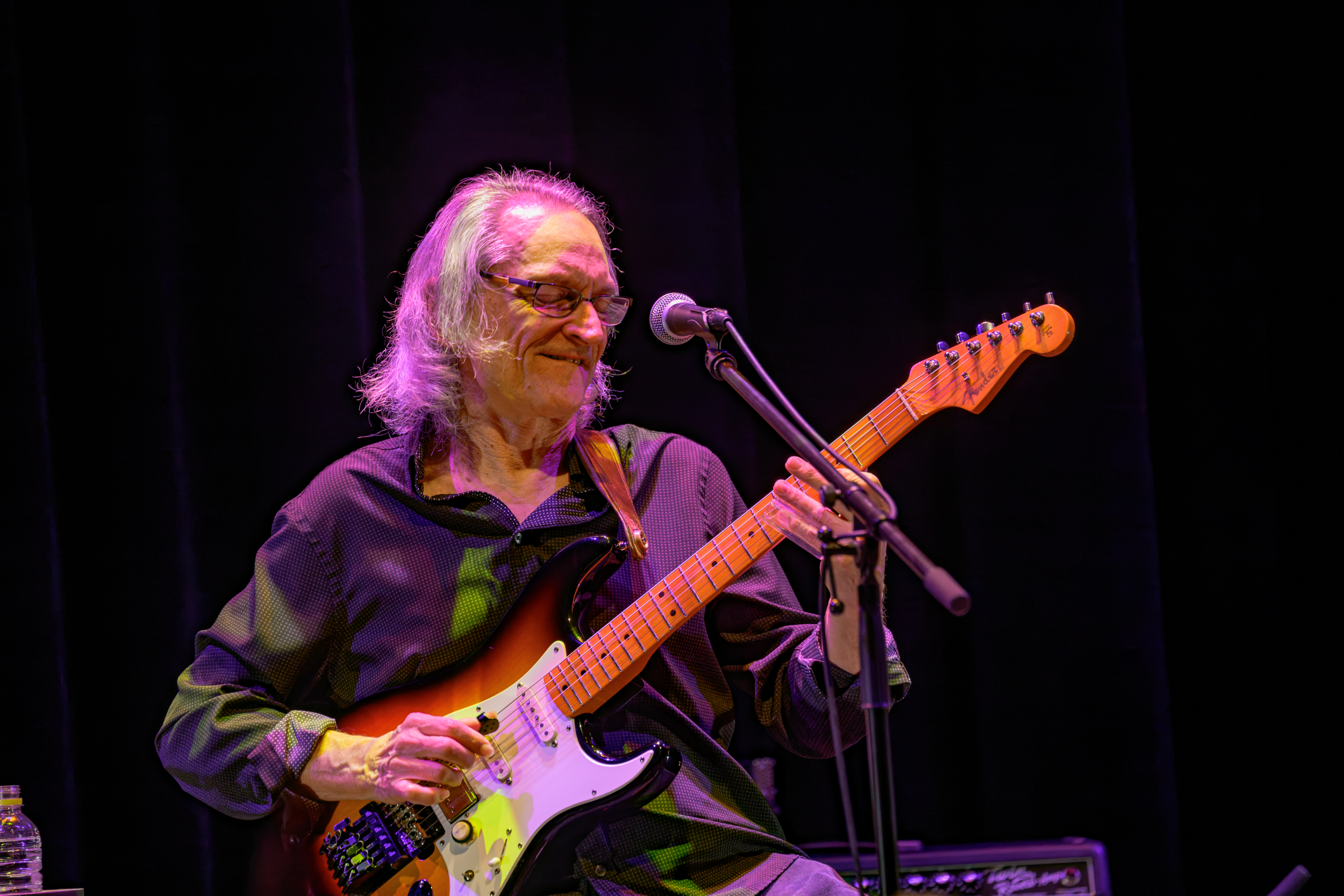

◆山本恭司 & Friends Blues Band(山本恭司/近藤房之助/有山じゅんじ/Marty Bracey/清水興)

BOWWOWのギタリスト、山本恭司がスペシャル編成で登場。BOWWOWの結成は1975年、デビューが翌76年。彼自身も“50年選手”である。

「ぼくの69年分の人生をブルースに凝縮してばっちりお届けします」との言葉どおり、〈Have You Ever Loved A Woman〉で幕開け。歪んだ音とトリッキーなアプローチが楽しい。

ジャンルは違えど、この世代にとってブルースは“たしなみ”の一つ。2曲目に自らの“日本のブルース”として〈酒と泪と男と女〉を選んだのも象徴的だ。

有山じゅんじが呼び込まれ、「やってみんとわからん」と笑いながら〈ドレミファソラシ〉をジャングル・ビートで。さらに近藤房之助がオーティス・ラッシュの〈Me〉を歌う場面も印象的だった。

マイク・ブルームフィールドとニック・グレイヴナイツがプロデュースしたアルバム『Mourning In The Morning』(1969年)収録曲で、ロック色の強さからこの日の選曲に至ったのだろう。房之助流ラッシュのシャウトがゆったりとしたグルーヴに映えた。

◆バンバンバザール(福島康之/黒川修/Fuming/松井朝敬)

「若かりし頃、お金を払って観に行ってた皆さんと、今日は同じステージに立たせてもらっています」と福島康之。

ピアノとペダル・スティールが心地よい〈家庭教師2003〉で、自然と手拍子が起こる。福島の曲は“家まで持ち帰れる歌”が多い。なかでもこの曲は、あとからじわじわと沁みる名曲だ。大阪へのあこがれを東京から来た転校生の気持ちに託した〈ハミーゴ!NOアミーゴ!〉をはさみ、「曲の中でブルースフィーリングを感じてもらえたら」と話し、六角精児の〈桃の実の熟す頃〉を「僕の中ではブルース」と紹介した。自身のレーベル Homework からのリリース曲である。

ラストには有山のリクエストに応えて〈恋はねずみ色〉を急遽追加し、さらに有山の代表曲〈今夜はカキ色の月が〉を歌った。先輩たちから受け継いだスピリットと“歌を大切にする”強さを見せたステージだった。

◆The 入道's(入道/近藤房之助/宮川剛/堀田幸祐)

ウエスト・ロード・ブルース・バンドと並び称されたブルースハウス・ブルース・バンドのヴォーカリスト、入道が満を持して登場。2019年以来の近藤房之助ツアーバンドを軸に、マーティ・ブレイシーが加わりツイン・ドラムス編成に。オルガンがムードを高める中、〈The Thrill Is Gone〉から〈How Blue Can You Get〉へ。炸裂する房之助のギターに背中を押され、緊張気味だった入道のシャウトもいい意味でほぐれていく。

「ブルース・ブームと呼ばれていた1975年、僕は名古屋から京都に移りました。入道がいなかったら音楽なんかやってません。入道に拍手を!」と房之助。

それを受け入道も京都での永井”ホトケ”隆や服田洋一郎との出会い(服田の名前では拍手も)、ブルースハウスB.B.結成や名古屋の「おーぷんはうす」で店長をしていた房之助に衝撃を受けたストーリーを丁寧にたどっていく。それはまさに関西ブルースの夜明けでもあった。

「彼(房之助)に初めて会ったとき、いい声と艶っぽいハーモニカにびっくりしました。ぼくは彼の最初のファンです。頼み込んで今日は彼にハーモニカを吹いてもらいます」と〈Mean Old World〉を2人で披露。若い2人がブルースを通じて認め合った日々が蘇る。

続く〈Rainy Night In Georgia〉、〈Checkin’ Up On My Baby〉では、入道らしいパフォーマンスに笑みを浮かべる房之助の表情が忘れられない。「大阪、ほんまにおおきに!」 入道の言葉には、長年の感謝がにじんでいた。

◆塩次伸二トリビュート

8823 The Blues Band(酒井ちふみ/田中晴之/山田晴三/堀尾哲二)

田中晴之のふくよかな音色のギターをフィーチャーしたインストに、「はるちゃんサイコー!」の声が飛ぶ。

下手から、2008年に急逝したギタリスト塩次伸二の写真を高々と掲げたヴォーカル酒井ちふみが登場すると、大きな歓声が沸き起こった。

「塩次さんを阪急電車に乗せて、一緒に連れてきました!」

塩次のギターバンド「4029」から受け継いだスピリットを、京都で今も燃やし続ける彼ら。

永らく「8823」として活動してきたが、最近では「The Blues Band」を加え、ブルースへの思いをより明確にしている。一人ひとりのキャリアを書き出せば、それだけで日本のブルース&ソウル史を語れるほどのメンバーたちだ。

「いきまっせ!」と酒井が歌い出したのは〈Let Me Love You Baby〉。自然と「たまらん」とばかりの嘆息と手拍子が起こる。

ずしっと重いドラムからファンキーな〈Hey Baby〉、そしてニーナ・シモン〈I Love Your Lovin’ Ways〉。塩次、そして多くの仲間たちと重ねてきた時間の中から生まれた、彼ららしい選曲が続く。ラストは〈Every Day I Have The Blues〉。

「みんなで歌おう! 歌うで!」 酒井の堂々たるステージングに応え「エヴリディ!」 みんなの声はブルースマスター塩次伸二に届いただろう。

◆ウエスト・ロード・ブルース・バンド(永井”ホトケ”隆/山岸潤史/松本照夫/中條卓)

メンバーが姿を見せると、客席からざわめくような拍手が湧いた。それにしても今日のプログラムの流れ……ブルースを愛し続けてきたスタッフから出演者への“敬意と愛”が感じられる。

1曲目はある時期までは元祖ローウェル・フルスンより有名だった〈Trump〉。1975年のファースト・アルバムに針を落とした時の感触がよみがえる。

続いて〈T-Bone Shuffle〉。シカゴ・ブルース派が主流だったあの頃、日本のモダン・ブルースの扉を開けたのは、まぎれもなく彼らだったのだ。

ギターのイントロで拍手が起きた〈I Play The Blues For You〉。そして、山岸潤史の切り裂くようなスクイーズ・ギターが本領を発揮する〈First Time I Met The Blues〉。

「塩次伸二はあっち行ってしまいまして、小堀正が仕事の都合で出れなくて。でも小堀のベースが大好きな中條卓が弾いてくれます」とホトケ。

実際、中條のベースにはウエスト・ロードへの深いリスペクトが滲む。山岸が思わず涙ぐんだという松本照夫のシャッフルも健在だ。

これは再結成ではない。ホトケが「We are West Road Blues Band!」と名乗ることもない。だが、彼らが原点から積み重ねてきた50年の時間を、確かにこの夜、音にして見せてくれたと思う。そして聴く者に問いかけてくる。「まだブルース、聴いてるか?」

終盤はアップテンポの〈Mary Had A Little Lamb〉から〈Ain’t Nobody’s Business If I Do〉へ。このバラードには、かつてウィーピング・ハープ・セノオがハーモニカで飛び入りしたこともあった。余韻の中、惜しみない拍手に包まれながらステージを後にするメンバー。「West Road Blues Band」と去り際に呟いたJune Yamagishiのひと言に、50年分の熱いものがこみ上げた。

◆SION with Kazuhiko Fujii

ギタリスト藤井一彦と現れたSIONの第一声は、「阪神タイガース優勝おめでとうございます。悔しいです」 このひと言で一気に緊張がほどけた。

「よう来てくれたな〜」と声をかけてくれたという有山じゅんじとは、30年前、10人のギタリストが参加した『SION 10+1』で出会ったのが最初だという。

「その年の一彦も一緒の日比谷野音で……」とSIONが紹介する有山のエピソードに笑いが起きる。〈ウイスキーを1杯〉に続き、藤井のキレ味あるラグタイム・ギターから〈夜しか泳げない〉。SIONといえばトム・ウェイツばりのハスキーな声が魅力だが、藤井のギターが加わることで、内側からにじむブルースのグルーヴがさらに増幅する。

インストで拍手をさらった〈がんばれがんばれ〉、そして〈おまえの空まで曇らせてたまるか〉と生きる様をぶつけるSION。とりわけ〈俺の声〉から〈マイナスを脱ぎ捨てる〉へのメドレーは圧巻だった。「俺の手は胸をかきむしるためにあるんじゃない」とシャウトする姿に、ブルースと並走してきたシンガーの魂が見えた。

◆Big Horns Bee(金子隆博/河合わかば/石川周之介/織田浩司/鈴木敦史/横尾晶二郎)& 50th’s(有山じゅんじ/永井”ホトケ”隆/木村充揮/QUNCHO/清水興/正木五朗)

ビッグ・ホーンズ・ビーのサポートで次々にシンガーが登場する、“なにわブルース50周年スペシャル・ショータイム”。

ドラムスにはサウス・トゥ・サウスの正木五朗!

まずは彼らのオリジナル〈Rendez-vous〉。空気がキラキラと温まったところに、一番手の有山じゅんじが現れる。

サウス時代の曲かと思えば、ジェシ・エド・デイヴィスの〈Natural Anthem〉。

有山のギター・トーンとホーン・セクションの掛け合いが、この夜ならではの贈り物となった。

続くQUNCHOは十八番の〈Hi-Heel Sneakers〉。

トミー・タッカー1964年のヒットだが、今ではQUNCHOのナンバーとして定着している。サウス・トゥ・サウスが日本のファンキー・ミュージックに与えた影響の大きさを、あらためて感じる。

イントロで「JBだ!」と思わず声が出たのは、永井”ホトケ”隆とJune Yamagishiによる5管を従えての〈Cold Sweat〉。ハンドマイクを握りシャウトするホトケ。ギターを弾きながらブルースを歌う姿とはまた違うほとばしる熱がたまらない。しかもリズム隊はファンクネスを知り尽くした正木五朗と清水興だ。

「佳境といえばこの人しかおりません。木村充輝!」と金子隆博が呼び込み、そのまま〈天王寺〉へ。ホーンが染みいり、浮かぶ景色はまるで映画のよう。ここに集まった人々は、この体温を肌で感じて暮らしてきたのだとふと思う。

「もう一曲、大阪の歌をうたいます」と木村。

レゲエ調の〈Osaka Rainy Blue(蛸焼き橋)〉で、ファンキー・ナイトはなにわ色に染まり、ゆったりと大団円を迎えた。

◆Sweet Home OSAKA!

アンコールを前に、清水興がマイクを握る。「エラい目に遭いましたが、なんとかリハビリも進んで……」

直前にケガをした有山じゅんじと共に「リハビリブラザーズ」と呼び、笑いに変えてしまうあたり、さすが関西流。

いずれにしても、音楽監督の2人がそろってこの記念すべきフェスを迎えられたことが何よりの喜びだ。

今年の締めは〈Sweet Home Chicago〉と、石田長生による日本語詞の〈The Weight〉。

例年、英語でブルースを歌うバンドは blues.the-butcher-590213 だけだったが、今年は最早その人の血肉となったカヴァーも多かった。アンコールのドラムスは正木五朗と松本照夫! 入道の肩を抱いてマイクを囲む近藤房之助、BHBのホーンと前田サラが輪になっている。

「スウィートホームOSAKA!」の声が響くころ、時刻は夜10時を回っていた。