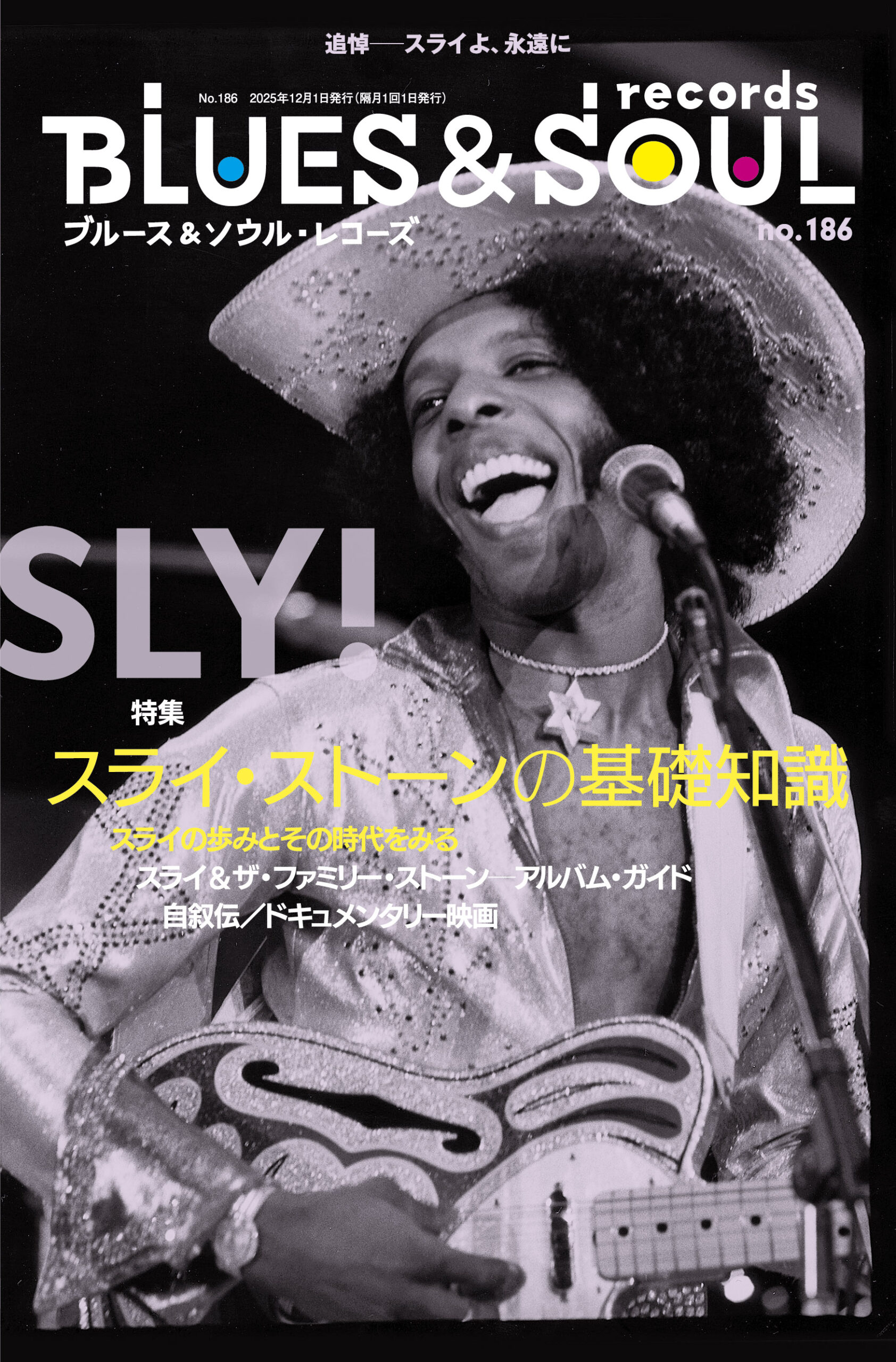

60年代からブラック・ミュージックを探求し続ける音楽評論家、鈴木啓志さんが忘れられないレコード・レーベルの足跡を追う大人気連載《なるほど!ザ・レーベル》。No.72(2006年12月号)の連載開始から19年、No.172で第100回を迎えたのを記念してタイトルも新たにウェブで第1回から大公開中!以前の記事はこちらから!

【第4回】サザン・ソウル・ファンの涙を絞り出したフィンリー・ダンカンの〈ミナレット〉

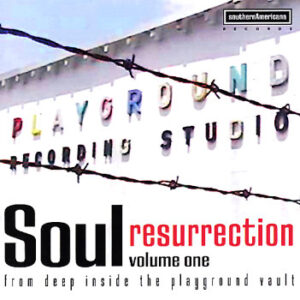

ここのところ立続けにリイシューされているレーベルがある。フィンリー・ダンカンの持つミナレットというレーベルだ。まず、ビッグ・ジョン・ハミルトンのアルバムが出され、続いてキャンディ・ステイトンの顔が大きくジャケットに映ったコンピが発売された。そして今度はさらにそれを突っ込んだ編集盤が出た。題して『Soul Resurrection Vol.1』(Southern Americana)というものであり、副題が“ザ・プレイグラウンド・シリーズ”となっている。これがシリーズになっていて、第1集であるとすると、これから第2集、第3集も出される可能性もあるわけで、それを待ってからやろうかなとも思ったが、この機を逃すと次が来ないような気もした。

フィンリー・ダンカンという知られているようで知られていない人のバックグラウンドが明かされたばかりでなく、その彼の持つ音源が一気に流れ出してきたというわけだ。このプレイグラウンドというのは、フロリダ州のヴァルパレイソにあったスタジオで、このスタジオを主に使い、レコードにしてきたのがフィンリー・ダンカンという男だった。その経歴を知るにつれ、フェイムのリック・ホール、ゴールドワックスのクイントン・クランチ、フロリダ州のペンサコーラを拠点としていたパパ・ドン・シュラウダーなど、似たような背景から出てきた白人プロデューサーがどこにでもいたことがわかってきて、改めて60年代の南部の面白さを感じている。

彼がプロデュースした中で一番レコードの多いのはビッグ・ジョン・ハミルトンであり、彼の成功で多くのタレントを引きつけた。そのハミルトンとドリス・アレンを組ませたLPはかつてPヴァインから出されていたし、その他のミナレットの作品も何枚かのアルバムに分けて入れたことがあるが、それも20年も前の話であり、改めて一からお話しするのがいいだろう。ただし、本誌が始まってから、このレーベルに言及したことが一度だけある。元テンプテーションズのアリ=オリー・ウッドスンにインタヴューした時がそれで、その話は本誌第46号(02年8月)の100ページに載っている。意外かもしれないが、アリ=オリーは70年代中期にアラバマやジョージアで活動しており、ジョージア州オーガスタでリロイ・ロイド&スウィンギング・デュークスのバンドで歌っていた。そのバンドがかつてフィーチャーしていたのがビッグ・ジョン・ハミルトンのようなシンガーだったわけだ。あいにく、彼とは面識がないようだったが、その時ビッグ・ウィリー・スミスの名が出てきた時には息をのんだものだ。このウィリーこそカウント・ウィリーという名で70年代にサザン・ソウル・ファンの涙をしぼり出してくれたグレイトなシンガーだったからだ。とにかく、そのあたりの話も含め、改めてミナレットの足跡を辿ってみるとしよう。

ナッシュヴィルに集まったR&B志向の白人アーティストたち

ミナレットは61年頃に始まったレーベルで、そもそもナッシュヴィルにあった。ナッシュヴィルでジム・リーヴス、ロジャー・ミラーなどカントリー系のシンガーを手掛けてきたインペリアルのハーブ・シューカーが始めたもので、当然カントリー系の作品が主体だった。ぼくが知っている一番最初のレコードはフェアレインズの“I’m Not The Kind Of Guy / The Dogwood”(Minaret 103)というもので、62年のリリースとなる。ゴールドワックスの時に触れたクイントン・クランチが関係していたグループと同じグループなのか気になっているところではある。その後、メロ・トーンズ、ロブ・タウンゼント、カジュアルズなどが続いているが、恐らく黒人アーティストはいないだろう。初期で一番レコードの多いのはチャック・リードというカントリー歌手だが、この人を通してフィンリーはハーブと知り合いになった。

63年になってスパイデルズ(SpeidelsまたはSpidels)というグループが登場するが、そこにダンカンのクレジットが出てくる。つまり“I’ll Catch A Rainbow / Fat Lady”(Minaret 112)がそれで、基本的には60年代初期のR&Bスタイルだ。リードを取るのはビル・バクビーという人で、白人とも黒人ともいえるような歌い方をしている。この両面の共作者の1人がフィンリー・ダンカンだった。

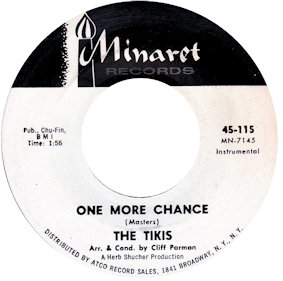

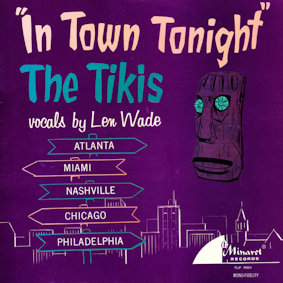

同じ頃、ティキス(Tikis)というグループが登場、このレーベルでEPやLPを出すまでになる。デビュー作は63年の“My Bonnie / I Was Doin’ Alright”(Minaret 111)で、“Big Feet / One More Chance”(同115)、“All That Talk / Popsicle Boy”(同116)と続いている。この2枚目のシングルを最初手に入れた時は、やはり白人か黒人か判別がつかなかったほどだ。〈ワン・モア・チャンス〉はニューオーリンズ・スタイルのR&Bで黒人だと言われても信じてしまいそう。このリードがレン・ウェイドといい、何枚か聞くうちに白人であることに気づくことになる。要するに、リック・ホールの周囲にダン・ペンやスプーナー・オールダム、クイントン・クランチの周辺にボビー・チャンドラーやフェアレインズがいたように、ハープ・シューカーやフィンリー・ダンカンの周囲にもR&Bを志向する白人アーティストがいたというわけだ。

THE TIKIS - “Big Feet / One More Chance” (Minaret 115)

THE TIKIS - 『In Town Tonight』 (Minaret MEP7011)

実はフィンリーはナッシュヴィルでやはりR&Bを志向する白人ミュージシャンと出会っている。それがインディアナから来ていたジム“RJ”ベニンゴフとケント・フィリップスだった。彼らは60年代初めにブルーミングトンにあるインディアナ大学で知り合い、カウンツというR&Bバンドを作っている。そのバンドはコースターズ、ドリフターズ、リトル・エヴァ、ゲイリー・US・ボンズなどについて大学サーキットを回るツアー・バンドのようなことをしていたという。そもそも高校の頃にナッシュヴィルのWLACのジョン・Rが流すR&B番組を聞いて大きな影響を受けていたが、このあたりも当時の白人R&B系ミュージシャンに共通している。

メンバーはギターのケント、キーボードのRJの他はベースのラリー・シェル、ドラムスのトニー・アーディヴィノらから成り、後に彼らがプレイグランド・スタジオのハウス・ミュージシャンとなる。ちょうど、リック・ホールの周囲にデル・レイズという白人R&Bグループがいて、これが後にロジャー・ホーキンス、ジミー・ジョンスンら、マスル・ショールズのミュージシャンになるように、またメンフィスでチップス・モーマン、レジー・ヤング、ジーン・クリスマンらがいて、それがアメリカン・スタジオのミュージシャンになるように、ここでも同じことが起こっていたことに気がつく。

といって彼らがすべてミナレットの作品にバックをつけていたわけじゃない。よくピーター・ギュラルニックやコリン・ディルノットらが間違いを犯すのだが、彼らはそうした白人ミュージシャンばかりにインタヴューして、その役割を過大評価してしまう。実はその一方に黒人ミュージシャンの流れが厳然とあることを見落としてしまうのだ。確かにミナレットの場合、スパイデルズやティキスのバックを付けていたのは白人ミュージシャンだったかもしれないが、ビッグ・ジョン・ハミルトンはそうではないのだ。

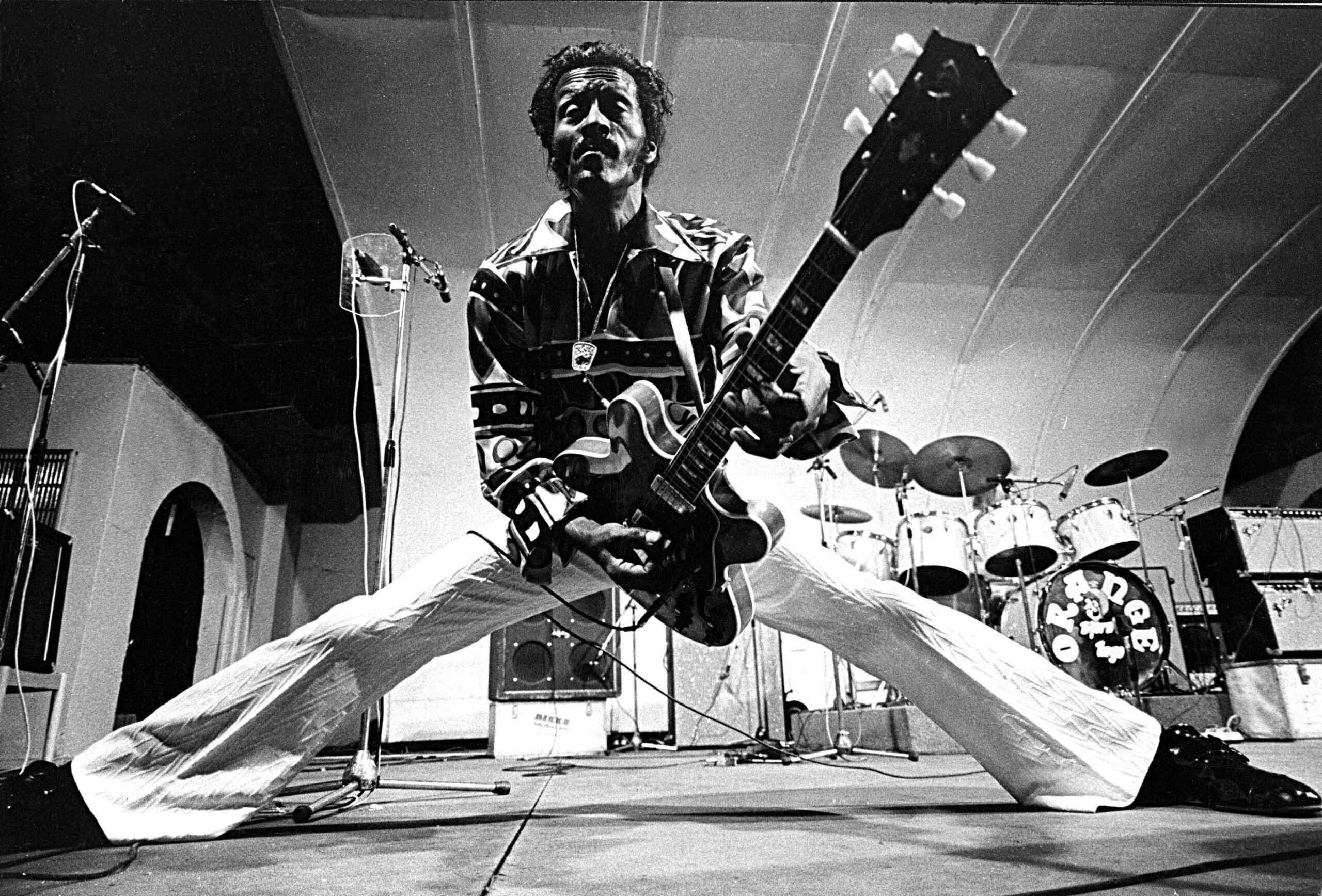

重厚サザン・シンガーを支えたフェイム・ギャング

彼は67年に“The Train / Big Bad John”(Minaret 124)でデビューすることになるが、その時バックをつけていたのは、明らかにフェイムのミュージシャンだった。この曲はミナレットでフィンリーが主導的にプロデュースする最初の作品となったが、彼はメイコン出身の重厚なシンガーを支えるには彼の使っているミュージシャンではとても物足りないと思ったのだろう。しかも、ここで使っているのはフェイム・ギャングの方だった。

〈ザ・トレイン〉はミナレットを象徴する記念すべき作品となった。作ったのは、彼と彼が恐らく一緒に行動を共にしていたスウィンギング・デュークスのリロイ・ロイドで、ジョニー・テイラーのようなどっしりとしたスロー・ブルースとなった。この曲はチャートには入らなかったが、よく売れたようだ。ひとつにはこの頃配給元が変わったことがある。ミナレットはそれまで自主流通以外に、スターデイやアトコに配給を託してきたが、これを機にナッシュヴィルのシェルビー・シングルトン傘下、つまりはスリーS・インターナショナルの下に収まることになる。ただ細かいことになるが、このレコードに関しては、その配給による黄色地のレーベルはリイシューになるものだ。オリジナルは右写真のように下が黒い地で、上に青い色のレーベル・ロゴと左上に青の入ったもので、これは極めて珍しい。つまり、スリーS配給になったことで、これはよく売れたということですね。

BIG JOHN HAMILTON - “The Train / Big Bad John” (Minaret 124)

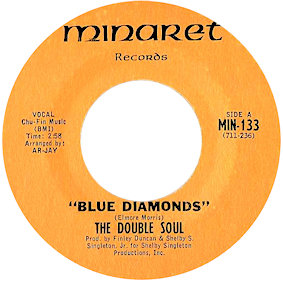

ビッグ・ジョンはその後もフェイム・ギャングを使い、“I Have No One”(同129)、“How Much Can A Man Take”(同136)、“Before The Next Teardrops Falls”(同139)などの傑作サザン・バラードを作り出していく。この成功で、ジーニー・ブルックス、ザ・ダブル・ソウル、ジョニー・ダイナマイトなど同タイプのシンガーがカタログを賑わしていくことになる。

ジーニーはリロイ・ロイド&ザ・スウィンギング・デュークスが引き連れていたシンガーで、その前に“The James Brown Bougeloo / Party Time”(Carol 105)のレコードがあった。サザン・ソウル・シンガーとしてはやや線が細いが、“Fine Time”(Minaret 130)など悪くはない。それよりもすばらしいのがエルモア・モーリスが吠えるザ・ダブル・ソウルの“Blue Diamonds / I Can’t Use You”(同133)、ジョニー・ダイナマイトの“The Night The Angels Cried / Everybody’s Clown”(同141)の2枚である。特に〈ザ・ナイト・ジ・エンジェルズ・クライド〉はイギリスではノーザンとして人気の高いものだが、これこそフェイム・ギャングの最高のバックが聞けるジャンプ・ナンバーとして大推薦したい。

THE DOUBLE SOUL - “Blue Diamonds / I Can’t Use You” (Minaret 133)

プレイグラウンド・スタジオが産んだ“女のブルース”の歴史的傑作

このレコードが作られた68年、フィンリーはナッシュヴィルやマスル・ショールズにいちいち行くことに疲れ、フロリダにスタジオを作ろうと考えた。それがプレイグラウンド・スタジオであり、先の白人ミュージシャンがここのハウス・ミュージシャンとなっていく。この頃からミナレットのサウンドは少しずつ変化していく。

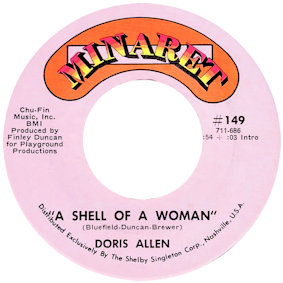

そのひとつが69年に出されたドリス・アレンの名作“A Shell Of A Woman”(Minaret 149)である。“女性の貝殻”というのは、女性の外観という意味。男に裏切られ、ずたずたにされた女性が、見た目は女性だが、女としての心を失ってしまったことを嘆く歌だ。それをドリスはあらん限りの声で激しく、心から叫んでみせる。そのあまりのみじめさがやだという人もいるようだが、“女性のブルース”としてこれほど深く歌い込まれたサザン・ソウル・バラードを他に知らないほどだ。

ドリスはデュークスのリロイ・ロイドが連れてきた女性であったが、この曲のバックがよくわからないのだ。プレイグラウンド・スタジオで録音されたこの曲は、そのスタジオ・ミュージシャンがバックをつけたのだろうか。どうもそうと思えない。かといってフェイムでも、デュークスのメンバーでもなさそうだ。謎のミュージシャンによって思いがけず生まれた大傑作というしかないだろう。

DORIS ALLEN - “A Shell Of A Woman / Kiss Yourself For Me” (Minaret 149)

そもそもソウル専門レーベルというわけではなかったミナレットだが、後半にはちょっと変わった作品も目立つ。一時ファンク・ファンの間で評判となったゴールデン・トードストゥールズの“Silly Savage”(同138)などもその1枚だが、白人によるアヴェレージ・ファンクでどうということはなかった。その最たるものが、キャンディ(Candy)&ビリーの名で出された“The Judgement / XYZ”(同137)だろう。そもそもカントリーのビリー・ウォーカーと組まされたキャンディ・ステイトンがフェイム以前に録音した1枚なのだが、サザン・ソウルを目指したものでないことは明らか。部分的にキャンディらしさが出ていて、それなりにホロリとさせられはするのだが。

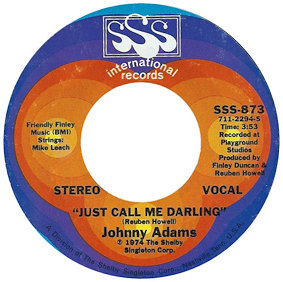

さらに、多くのロックに混ざって、ブルースのウィリー・コブス、ソウルのウィリー・ゲイブルやゲイブル・リードがカタログを埋めるというのがミナレットの最後の方だった。結局このシリーズは159くらいで終わりとなり、フィンリーはスリーSの方へ活動場所を移している。70年くらいのことで、例のプレイグラウンド・スタジオで白人ミュージシャンがバックに付くという形が普通のやり方となった。その時彼は白人のルーベン・ハウエルを起用している。ブルー・アイド・ソウル・シンガーとして74年にモータウンにLPを残すシンガーだが、『Soul Resurrection』で4曲紹介され、一気に有名になった。ただし、〈ノー・ニード・トゥ・ウォリー〉と〈ジャスト・コール・ミー・ダーリン〉は確かに彼が歌っているが、〈バッド・ハビット・ベイビー〉と〈ハウ・キャン・アイ・プルーヴ〉を実際に歌っているのはジョニー・アダムズだ。スリーSの契約アーティストだったジョニーはその後半プレイグラウンド・スタジオで録音し、“South Side Of Soul Street / Something Worth Leaving For”(SSS-Inter. 831)、“Kiss The Hurt Away / Something Worth Leaving For”(同867)、“Just Call Me Darling / How Can I Prove I Love You”(同873)の3枚を残した。その最後のものはフィンリー自ら手掛け、ルーベンの曲を2曲採用した。そこで今回のようなミスが生じたのだろう。ジョニーの歌い方はさすがというしかない。

JOHNNY ADAMS - “Just Call Me Darling / How Can I Prove I Love You” (SSS International SSS-873)

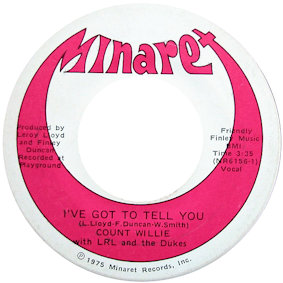

フィンリーは先の白人ミュージシャンだけでなく、リロイ・ロイドのデュークスも相変わらず使っていた。冒頭でも触れたように、リロイはオーガスタを本拠にして、70年代にはアリ=オリー・ウッドスン、ラモーン・スクラッグス、そしてビッグ・ウィリー・スミスをフィーチャーしていた。そのスミスが75年に出したのがかの有名な“I’ve Got To Tell You / Double Funk”(Minaret 6156 = Brown Dog 9010)だったわけだ。〈ダブル・ファンク〉もファンク・インストとして人気だが、ここでは〈アイヴ・ガット・トゥ・テル・ユー〉を何としても強調せねばなるまい。なぜこの時代と思えるほど、熱の入ったサザン・ソウル・バラードがこれだったが、CD化されたものを聞いてみると、サニー・グリーンのようなシンガーであったことがわかる。なお、アリ=オリーによれば彼は故人だそうだ。

COUNT WILLIE WITH LRL AND THE DUKES - “I’ve Got To Tell You / Double Funk” (Minaret 6156)

他にもこのスタジオではジョニー・ソウル、ジミー・グレッシャム、ジミー・ネルスンなどがレコーディングしていたようだが、フィンリーとの関係が今ひとつわからないので、もう少し材料が揃ってから語ることにしよう。

フィンリーは70年代末までミナレットをやっていたが、70年代の音楽シーンにはばまれ、それを断念せざるを得なかった。しかし、80年代に入ってからは今一度エミラルド・シティというレーベルを興し、ビッグ・ジョン・ハミルトンとドリス・アレンを呼び戻している。それも89年の彼の死によって、永遠に消されてしまった。

【CD/LPで聴くミナレット】(選/鈴木啓志)

Various Artists

Soul Resurrection Vol.1

(Southern Americana SAR 1004)[CD]

Various Artists

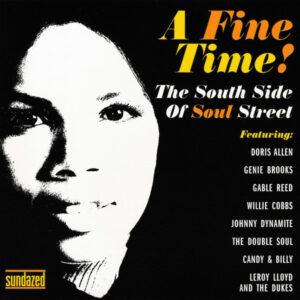

A Fine Time! : The South Side Of Soul Street

(Sundazed SC 11153)[CD]

キャンディ&ビリーやダブル・ソウル〈ブルー・ダイアモンド〉他を収録

BIG JOHN HAMILTON

How Much Can A Man Take

(Sundazed SC 11121)[CD]

JOHNNY ADAMS

Absolutely The Best

(Fuel 2000 / 302 061 245 2)[CD]

〈ハウ・キャン・アイ・プルーヴ・アイ・ラヴ・ユー〉他、プレイグラウンド録音を含むベスト盤

BIG JOHN HAMILTON & DORRIS ALLEN

Deep Soul Classics Vol.2

(Pヴァイン PLP-333)[LP/廃盤]

Southern Soul Match - Doubles

Deep Soul Classics Vol.5

(Pヴァイン PLP-342)[LP/廃盤]

ダブル・ソウル、ジーニー・ブルックス、ジョニー・ソウル、チャールズ・スミスを収録

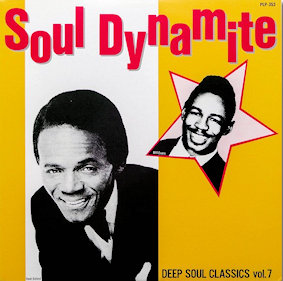

Soul Dynamite

Deep Soul Classics Vol.7

(Pヴァイン PLP-353)[LP/廃盤]

ジョニー・ダイナマイト、ハンク・バラード、グロリア・テイラーらを収録

(初出:『ブルース&ソウル・レコーズ 』2007年6月号No.75)

鈴木啓志

1948年北海道函館市生まれ。3歳の頃から東京に住み、現在川崎市在住。横浜国立大学経済学部卒。在学中にブルースやソウルのファン・クラブに深く関わるようになり、同時に執筆活動を開始、ブラック・ミュージック専門の音楽評論家となる。著書としては『R&B、ソウルの世界』(ミュージック・マガジン)、『ソウル・シティUSA~無冠のソウル・スター列伝』(リトル・モア)、『ゴースト・ミュージシャン~ソウル黄金時代、アメリカ南部の真実』(DU BOOKS)、『US Black Disk Guide』(編著/ブルース・インターアクションズ)などのほか、趣味の将棋の知識を活かした『東海の鬼 花村元司伝』(日本将棋連盟)もある。