ピーターと狼

“狼なんてこわくない、こわくない ──”

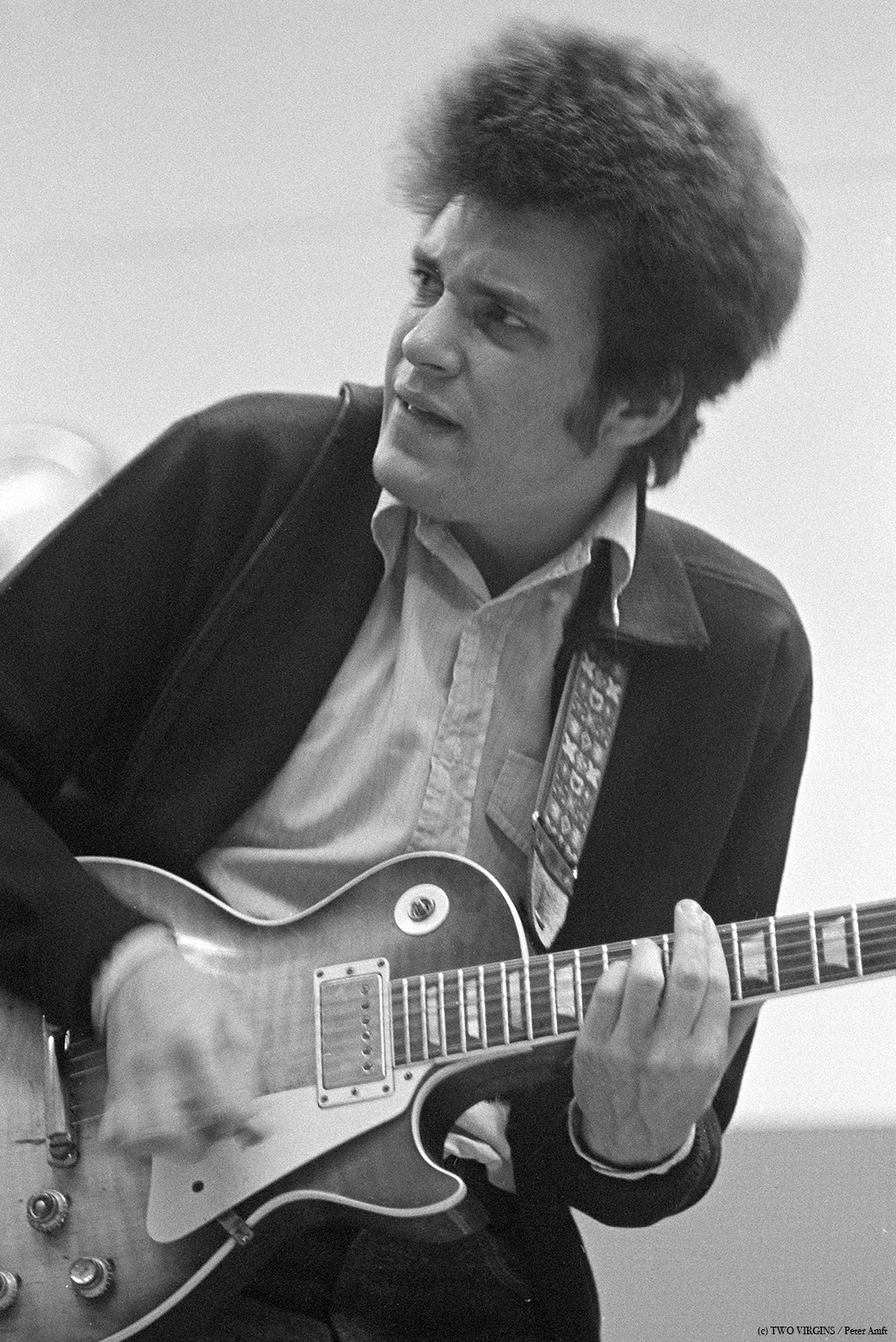

1971年のチェス盤『The Howlin’ Wolf London Sessions』のプロデューサー、ノーマン・デイロンと私は『3匹の子ぶた』のテーマ曲を陽気に歌いながら車を走らせていた。シカゴの外縁道路を飛ばし、サウス・サイドにあるハウリン・ウルフの家に向かっていたのだ。

ハウリン・ウルフことチェスター・バーネットと彼の妻は小さなコテージ風の家に住んでいた。ちょうど“3匹の子ぶた”が住んでいたような、こぢんまりした家。ディズニーのおとぎ話に出てくるような家だ。家が近づくにつれ、その週の初めにB.B.キングが私に言った事を思い出していた。

「あのウルフマンはタフでストロングだぜ。彼の鋼鉄のような目の輝きを写真に収めてきな」

月に吠える残忍な古狼 ── 彼のバンドのドラマー、サム・レイが語ったアラバマ州バーミンガムのショウで起こった出来事を私は思い出す。可愛い女の子たちにちょっかいを出していたサムをバーネット氏は殴り倒し、彼の前歯を折ってしまったという。「俺がこのバンドのリーダーだ、お前じゃねぇ!」

玄関前に到着した私たちは牙をむいた狼が出てくるのを待った。しかし、出迎えてくれたのは素敵なハウス・ドレスを着た感じの良い小柄な女性だった。ウルフの上品な奥さん、リリーだ。そして、恥ずかしそうな笑顔を浮かべ彼女の後ろでちぢこまっている男、それが怪物ウルフにほかならなかった。

「いいこと、ミスター・ウルフ。このホワイト・ボーイズに失礼のないようにね」

彼女はそう忠告して、私達をこぢんまりした地下室へ案内していく。そこはチェスターが寛ぐ場所であり、世界中のブルース・クラブの汗臭いステージをうろつき、時には獰猛な獣のように四つんばいで這う自身の長い人生についてじっくりと考える場所だった。しかし何よりここは彼にとって、よく使い古された寝椅子を完備した1950年代スタイルの娯楽室だった。今、狼は自分のねぐらに居る。

私は愛用のニコン35mmに超広角20mmレンズを装着し、ティルトール三脚にセットした。フィルムは高感度で粒子の粗いトライエックスを装填。明かりは地下室の小さな窓から射す陽の光りだけだ。

「それからタバコを吸っちゃダメよ! わかったわね!!」

ドアを閉めながらリリーが怒鳴った。ウルフはしばらく体調を崩していて、ちょうど病院から出てきたところだった。彼は疲れて弱っているようで、カメラの前で悲しげな笑みを浮かべていた。

私が欲しい乱暴な眼差しはそこにはなかった。だから私はわざと騒ぎたて、“バーブー、バーブー”と赤ん坊のような喋り方で話かけ始めた。実際これが彼をうんざりさせたようで、特にポーズを変えるために彼の巨大な頭と手を動かした時、彼は苛ついた様子だった。ノーマンが後ろでクスクスと笑っていた。

「休憩にしよう。フィルムを換える間みんな寛いでくれ」

ウルフは溜息をつき、そして禁じられていたニューポートに火をつけた。

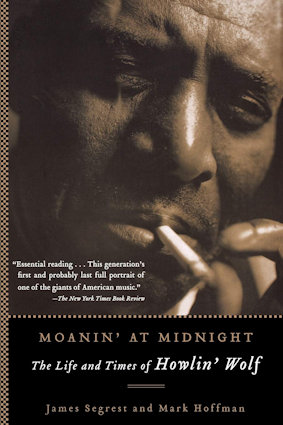

愛用のローライ製スクエア・フォーマット・カメラにフィルムを装填した私は、のんびりと座って煙草を吹かしていたウルフの方を向き、彼の顔にカメラを近づけた。驚いた彼は咥えていた煙草を外そうとしたが……“カシャ!”

「いただいたよ、ミスター・ウルフ!」

その写真こそが、彼の伝記『Moanin’ At Midnight』の表紙に使われたものだ。今般、邦訳されて日本でも出版されるという。是非買っていただきたい。

photos & text by PETER AMFT

[企画協力]永田鹿悟/小田憲司 [日本語訳]井村猛

(c) TWO VIRGINS / Peter Amft

ハウリン・ウルフとローリング・ストーンズ

[文]永田鹿悟

シカゴ・ブルースの精神的支柱とまで称されたハウリン・ウルフ。ロック界のスーパースター達(レッド・ツェペリン、ローリング・ストーンズ等)のアイドルになっていたウルフだが、晩年のエピソードがシカゴ・サンタイムス紙(1975年7月28日付)に載っている。ストーンズのコンサートに招待されたウルフは、翌日彼の自宅を夜9時に訪ねたいというストーンズ達の言葉を信じて、ディナー・パーティーの準備をして待っていた。待てど暮らせど来ないので、ウルフはいつものクラブに行ってしまう。夜11時過ぎて、ベースのビル・ワイマンだけ到着。電話連絡を受けたウルフは自宅に戻り、ビルとレコードを聴いたり、ギターを弾いたり、食事をしたりと朝まで大騒ぎしたと出ている。ミックにキースにチャーリーは一体何をしてたのか? 行けないのなら最初から約束なんかするなよと思う。ウルフは、翌年1月10日に脳腫瘍で亡くなった。

(『ブルース&ソウル・レコーズ』2008年4月号 No.80掲載)

【編集部追記】

ハウリン・ウルフ(本名:チェスター・アーサー・バーネット)は1910年6月10日ミシシッピ州ホワイト・ステーション生まれ。チャーリー・パットンの影響で10代から演奏を始める。サニー・ボーイ・ウィリアムスンII にハーモニカを習い、ロバート・ジョンスンと活動を共にしていたこともあったという。1951年にメンフィスで初録音、〝Moanin’ At Midnight / How Many More Year”(Chess 1479)でレコード・デビュー。レナード・チェスの誘いで52年にシカゴに移住し、76年に他界するまで同レーベルから数々の名盤を遺した。

ノーマン・デイロンは当時チェスの若手プロデューサーで、マディ・ウォーターズの『Fathers And Son』(1969年)も彼の手によるもの。その成功を受けて同コンセプトでハウリン・ウルフに企画されたのが『The Howlin’ Wolf London Sessions』だ。エリック・クラプトン、チャーリー・ワッツ、ビル・ワイマン、リンゴ・スター、スティーヴ・ウィンウッドらが参加し、1970年5月2~7日にロンドンのオリンピック・スタジオで録音された。

70年7月のローリング・ストーンズとの出来事は伝記『ハウリン・ウルフ ブルースを生きた狼の一生』の中でも奥方リリーの話として書かれている。ストーンズからショウに招待されたがウルフは最初乗り気ではなかった。そこにシカゴ・サンタイムスの記者ボブ・グリーンから取材の電話が入り「金がないから行かない」と冗談を言ったところ、真に受けた記者が書いた記事に読者から援助の申し出が殺到、結局、夫婦揃って行くことになる。ショウの途中、彼らにスポットライトが当てられミック・ジャガーが紹介すると観客は大盛り上がり。ウルフはいたく感激し、翌晩のディナーを彼の自宅でということになった。その後の成り行きは永田氏のコラムのとおりだが、リリーの話ではビル・ワイマンと彼の息子、それにロン・ウッドの3人だったとなっている。また、2015年英紙『デイリー・エクスプレス』のインタヴューでビル・ワイマンは「13歳の息子スティーヴンと一緒に行った」と語っている。少なくともキースとミック、チャーリーが来なかったのは確かなようだ。※追加 なお、シカゴ・サンタイムス紙の記事は『街角の詩(うた)』(ボブ・グリーン著、香山千加子訳/新潮文庫/1989年)に収録されている。

ボブ・グリーン著『街角の詩(うた)』(香山千加子訳/新潮文庫/1989年)

「ローリング・ストーンズが忘れた男」(p.13)

「ワイマンとウルフ」(p.17)

HOWLIN' WOLF

The London Howlin' Wolf Session

LP(Chess CH-60008)1971

ジャケット・デザインはピーター・アムフト氏の《デイリー・プラネット》スタジオが手掛け、内ジャケットにこの日撮影された別カットが使われている。2003年に15曲追加したCD2枚組『デラックス・エディション』もリリースされている。

『Moanin' At Midnight: The Life nd Times Of Howlin' Wolf』

James Segrest, Mark Hoffman

Hachette Books, 2005

『ハウリン・ウルフ ブルースを生きた狼の一生』

ジェイムズ・セグレスト、マーク・ホフマン著/新井崇嗣 訳

Pヴァイン・ブックス刊 2009年

7”アナログ・レコード付き1,000部限定で発行された邦訳版。復刊が待たれる。

PETER AMFT(ピーター・アムフト)

1941年シカゴ生まれ。60年代からブルース・アルバムのジャケット写真などを数多く手掛けた写真家。チェス、アリゲーターなどでアート・ディレクターも務め、ハウリン・ウルフ『The London Sessions』、ハウンド・ドッグ・テイラー『Genuine House Rockin’ Music』なども彼のデザインによる。2014年没。